- L´Artiste

- Publications

La Gazette de l'Hôtel Drouot, Lydia Harambourg, septembre 2006

Louise Barbu, Trajectoire aléatoires

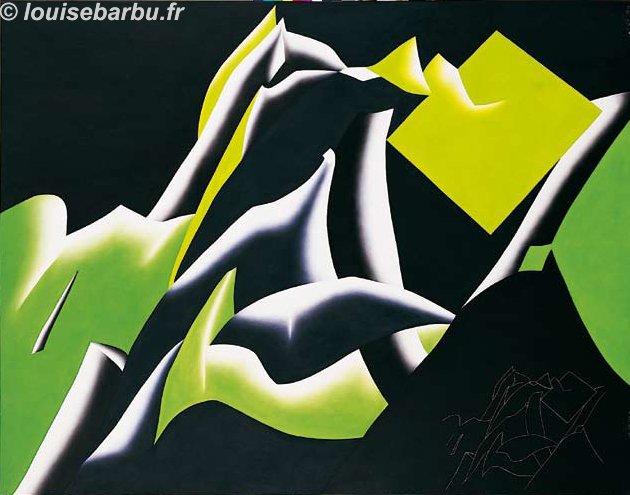

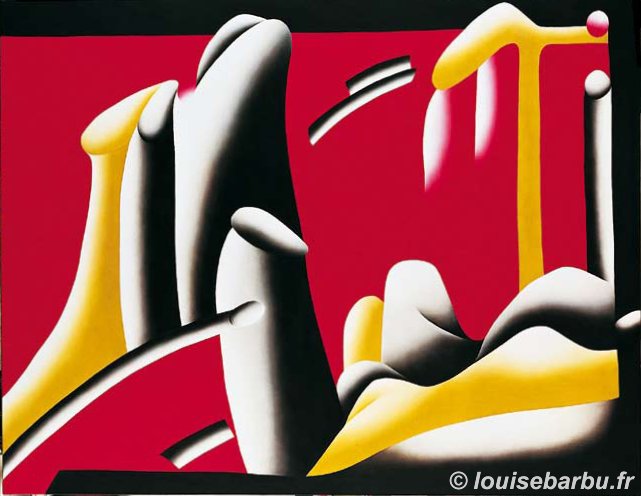

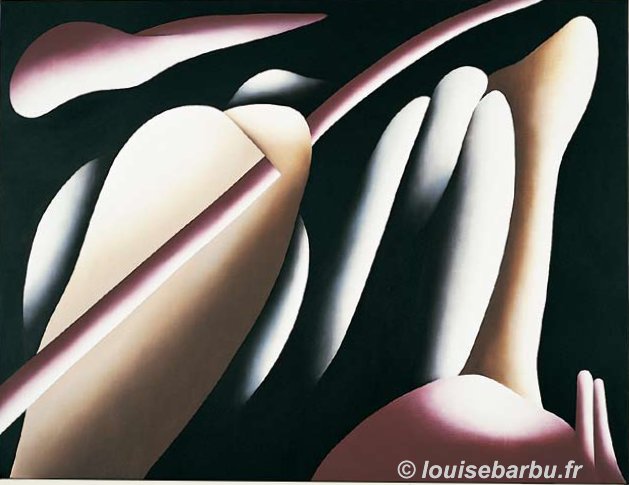

La peinture de Louise Barbu nous entraîne hors des chemins traditionnels avec des formes âpres et rigoureuses ou bien sensuelles et mystérieures, nées d'un imaginaire nourri d'une nature sans mesure. Son univers irréel introduit "les débordements, le dessin géniteur, le carré " sur une surface soumise à ses émergences débridées. La couleur est soumise à une interaction relayée par des dégradée subtils. Chaque tonalité nécessite plusieurs couches de la même couleur ; le noir est ainsi décliné en noir bleu, en noir chaud ou en noir froid. La couleur est jugulée par le flux empirique des courbes et des contre-courbes et des ondulations dont le vagabondage fantasque participe de cette ambivalence organique et physiologique. Depuis ses débuts chez Iris Clert, Louise Barbu a développé son errance accompagnée de mots et de poèmes joints à ses peintures, comme autant 'entrées dans son monde. Ses utopies se nomment Tentation des infinis, La Malise du bois vert, Souffle d'irréel ou Emergence débridée.

L'OEIL, Pierre Brisset, Octobre 1990

L'ambiguïté. Louise Barbu aime l'ambiguïté, la cultiver toile après toile,

période après période. Avec discrétion, beaucoup de discrétion, observez-la tandis qu'elle-même vous observe, légèrement en retrait, silencieuse, l'oeil à l'abri des lunettes, curieux, malicieux et interrogateur, un sourire aux lèvres à peine esquissé, un rien ironique... Tel le chasseur à l'affût,

avec un plaisir mal dissimulé, elle guette vos réactions, elle attend

cette nouvelle confrontation de l'autre avec ces toiles, bien évidemment les siennes; comment pourrions-nous en effet les confondre avec aucune

autre!; qui, poursuivant leur course en solitaires, gardent ce caractère insolite, énigmatique, étrange qui ne cessera de nous surprendre.

Et c'est vrai, cela se sent et se devine, Louise Barbu s'amuse de notre perplexité constante, persistante devant cette oeuvre singulière qui ne se rattache à aucun mouvement, aucune école, tout à fait inclassable pour ne

pas dire marginale, avec laquelle, après un temps plus ou moins long de

réserve ou même de méfiance, nous finissons, vaille que vaille, par nous

familiariser et qu'il nous faut alors chercher à pénétrer et à comprendre

tant elle nous apparaît chargée d'étranges et troublants mystères.

Sans doute l'artiste tentera-t-elle de nous expliquer qu'il ne faut voir rien

d'autre dans sa peinture que «le jeu sur fonds unis d'invention de formes

d'où jaillit la lumière, chaque forme portant en soi sa propre lumière».

Sans doute, nous dit-elle encore que, dans le cadre d'une architecture nouvelle en constant remuement, elle cherche à allier «rigueur et fantaisie

sur des objets qui n'existent pas», des objets aux formes complices, végétales pour la plupart et d'autres organiques.

De ces «formes» qui s'entendent si bien entre elles, parlons-en justement. Bizarroïdes, extra-terrestres, monstres mâles ou femelles paraissant accourir de galaxies lointaines ou embryons évadés d'éprouvettes du

laboratoire d'un certain D' Jekill... Des «formes» qui vont et viennent, flottant, vagabondant sans l'éther, sans poids, sans consistance, se croisant,

se frôlant, se caressant, s'allongeant, se rétractant, se coulant, se glissant

entre elles dans une bien curieuse farandole, violemment colorées où s'affrontent sans se mêler jamais, avec une infinie douceur proche de la volupté, les jaunes et les rouges, les gris et les verts d'acier, les noirs et les blancs.

Une sorte de ballet amoureux, de menuet galant où chaque «forme»

serait à la recherche de l'autre, de celle avec laquelle elle pourrait le mieux

s'unir, qu'il lui serait possible de pénétrer et féconder de son épieu vaguement phalloïde dans le Rayonnement aléatoire d'une lumière sans ombre

traitée dans une technique impeccable avec tant de soin, de moelleux,

de sensuelle douceur qu'échappant à notre vision familière de l'ombre

et de la lumière, elle nous fait un peu peur.

Louise Barbu ou la vision futuriste d'un univers trop harmonieusement

et parfaitement étranger à l'homme pour être rassurant...

Pierre Brisset

ART PTT, n°115, Henri Raynal, 1987

Temple des tropismes L'oeuvre de Louise Barbu

Je vous présente un peintre abstrait : Louise Barbu. Pour une fois, le mot abstrait convient parfaitement. Est-ce qu'il ne signifie pas - on l'oublie ordinairement - qu'une opération a été effectuée, à l'issue de laquelle on a extrait du concret observé son essence ? Si bien qu'au terme de l'élimination de toute attache avec le particulier, le spécifié, l'identifiable, le circonstanciel, de la progressive purification, de la rigoureuse abstraction, on n'a plus affaire qu'à des entités à caractère idéal, à valeur universelle, au point qu'immédiatement elles appellent l'investigation et que de leur contemplation naît cette aventure : la découverte de leurs propriétés.

Elle consiste - j'ajoute ces formules pour plus de clarté, je l'espère - à : inviter leurs ressources à se révéler, selon une déclinaison neuve et un mode tout autre, faire l'appel de leurs virtualités, priées de se présenter (à moins que ce ne soit prêter l'oreille - l'oeil - sans se lasser à leur appel).

Louise Barbu, longtemps, a peint des végétaux. Ce n'était souvent que des fragments, notons-le ; à quoi s'ajoute qu'elle avait tendance à les isoler dans l'espace qui s'interposait largement entre eux et leur ravissait la première place. C'est le ciel qu'on voyait à travers les trous d'une pauvre feuille visitée par les limaces.

Partant des plantes, elle a cherché des formes essentielles, polyvalentes qui lui apportent, si possible, profonde satisfaction. Elle entendait qu'elles fussent aptes à manifester des « sentiments ».

Parurent alors des nuages, ou des panses, comme on voudra, des champignons gonflés, tendus comme outres, croupes, mamelles, ou au contraire ayant l'aspect de crêpes incurvées ; d'oblongs ballonnets ; des masses molles qui émettaient des protubérances, nourrissaient des appendices à allure de gouttes.

Ces formations ne disposaient de nul lieu. Elles provenaient, procédaient de l'espace vacant qui les baignait. De même qu'elles y étaient survenues et qu'elles s'y engloutiraient, elles n'avaient pas de contour qui leur appartînt. Chaque tableau fixait un instant de leur métamorphose éternelle. De leurs mouvements. Car si elles bougeaient, c'est que non seulement leur apparence évoluait mais aussi et tout autant parce qu'elles aspiraient à s'atteindre l'une l'autre, se toucher, s'accoler, s'aboucher. La même foncière plasticité autorisait les changements de leur anatomie et permettait toutes les élongations et cambrures que leur inspirait un puissant désir de rapprochement.

Le tracé était à la fois pur et doux ; le modelé, d'un extrême raffinement, demeurait sobre. De la couleur du fond ne se détachait qu'une seule teinte aux dégradés subtils - un rose ou un bleu tendres, légers auxquels s'adjoignait un brun parfois -, mais elle se trouvait en grande partie assimilée, absorbée par une envahissante blancheur, laquelle n'était autre que celle de la lumière, et cette lumière venait de l'intérieur.

J'emploie le passé : non pas que le spectacle auquel nous assistions ait cessé ; c'est qu'il y a du nouveau. Les formes se sont simplifiées, épurées, affermies ; renonçant à leur lévitation douce, insolite, à leur dérive lente, elles s'érigent comme des dunes - encore mouvantes - des rochers très lisses, des créatures marines qu'inclinent leur recherche, on ne sait, ou le frais passage d'un courant. Des tiges, surtout, ont fait irruption. Elles traversent la scène que le tableau découvre, elles traversent si besoin est les chairs pleines d'aménité qu'elles rencontrent sur leur chemin. Grâce à ces bâtonnets qui affectionnent une orientation oblique, à ces tiges flexibles mais résolues, un contraste s'est établi, que le noir du fond met en valeur. Un transit irrésistible se fait par le canal de ces éléments longilignes qui visitent les formes dodues qui, de leur coté, ne sont pas dépourvues d'élan. A quoi est dû le magnétisme ambiant ? A l'introduction du Yang, bien évidemment !

Félicitons Louise Barbu : son entreprise d'abstraction est pleinement réussie. Que nous montre-t-elle, à l'état pur, sinon l'individuation, sinon la forme, qui en est la condition, la forme juste suffisante pour qu'on la distingue, la forme minimale en son contour mobile, vivant ; sinon la vie ; sinon la sensualité, sinon l'affectivité ? Elle est parvenue à isoler, à éclairer les tropismes premiers : émergence de ce qui va se séparer du fond, produire sa singularité élémentaire ; aussitôt explorer ses propres possibilités plastiques - les modifications de son rapport total, intime avec ce voisin infini : l'espace -, satisfaire sa curiosité native, naïve, pour ce qui l'entoure, son besoin de rejoindre et reconnaître ce que sa prospection découvre. Louise Barbu jette une lumière limpide et sereine sur le mystère, mis à nu, de cette sortie du fond - que compensera plus tard l'effacement dans le sein du même fond -, cette issue - je veux dire cette naissance -, suivie des mutations, investigations, contacts, échanges.

Trésor des tropismes. A la suite de Louise Barbu, qui pratique un platonisme empirique, concret et invente de nouvelles, très provisoires espèces dont elle ne prétend faire que d'éphémères exemples, nous écartons ce que nous connaissons pour accéder à la « nature naturante ». D'être rudimentaires rend les formes modestes. Elles se tiennent dans le dépouillement total, la netteté vulnérable, la fragilité de leur exemplarité nue. Cependant, leur simplicité même, qui n'est pas sans rigueur, leur pureté leur confère, leur garde, un statut universel ; de leur impersonnalité même leur vient ce caractère monumental, cette gravité, cette solennité qui frappe d'autant plus que s'y joint une ferveur diffuse.

Nous sommes indiscrets. Nous nous sommes approchés d'une intimité. Nous contemplons une solitude métaphysique. Non pas celle que l'on trouve chez Ernst ou Alechinsky. Car la solitude ici est heureuse. Les formes sont entre elles. Elles abritent une lumière qui monte à travers leur épiderme et répand sur elles avec libéralité sa fraîche, sa brûlante blancheur. Serait-ce l'amour ? (Le vide ambiant serait-il amour - désir de créer, d'inventer, de paraître dans des créatures, de les emplir, animer, de sorte qu'elles se portent l'une au-devant de l'autre ?).

Vue nous est donnée - vue partielle - sur un laboratoire sans limite. Protégé par la nuit matricielle, océanique, cosmique ; les eaux nocturnes, abyssales et célestes, où s'accomplissent les engendrements.

D'un temple secret un mur s'est levé. Un grand silence préside à ce qui se déroule dans ce temple insaisissable - exempt de l'obligation de se trouver en un lieu : et l'invention et la célébration. A dire vrai, elles ne se distinguent pas. Henri Raynal.

Webmaster: Romain Barbu

©2007, Association des Amis de Louise BARBU